Marschmusik

Die Entstehung der Musikrichtung:

Die Entstehung der Musikrichtung:

Der Militärmarsch wird gelegentlich unzutreffend auf den Dreißigjährigen Krieg zurückgeführt. Die Trommeln, Pauken, Trompeten und Schweizerpfeifen waren schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts in Gebrauch, wenn ein Fürst in eine Stadt einritt oder in das Feld zog (Sebastian Virdung); auch spätmittelalterliche Prozessionsgesänge sowie Kreuzfahrer- und Landsknechtslieder bilden die Vorläufer des modernen Marsches.

Die Form des Marsches, wie er als Kunstmusik zuerst in Opern (Jean-Baptiste Lully) und dann als Klavierstück (François Couperin) zu finden ist, ist die der alten Tanzformen (zwei 8- bis 16-taktige Reprisen).

Auswirkungen auf die deutsche Musiklandschaft 1949-1989-2009:

Der heutige Marsch ist in der Regel weiter ausgeführt und hat ein eher melodiös gehaltenes Trio, oft in der Tonart der Subdominante. Die Militärmärsche sind entweder Parademärsche (Pas ordinaires), Geschwindmärsche (Pas redoublés, Quick march) oder Sturmmärsche (Pas de charge).

Aus der Zahl der für besondere Zwecke und Gelegenheiten bestimmten Märsche (Festmärsche, Huldigungsmärsche, kirchliche Märsche; fast nur auf der Bühne bei Aufzügen etc.) hebt sich als besonders charakteristisch der Trauermarsch (Marcia funebre) heraus.

Auch die volkstümliche Blasmusik stammt von der Marschmusik ab.

Hauptvertreter:

Christoph Willibald Ritter von Gluck (z.B. Alceste als Priestermarsch)

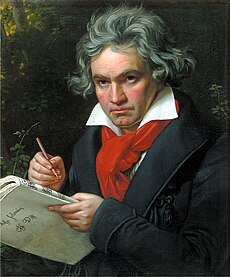

Ludwig van Beethoven (z.B. Die 3. Sinfonie als Trauermarsch)

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (z.B. Sommernachtstraum als Hochzeitsmarsch)

Johann Baptist Strauss (z.B. Radetzky-Marsch als Militärmarsch)

Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten (z.B. Egerländer Musikantenmarsch)

Stefan Mross (z.B. Heimwehmelodie)